アラ古希という年齢やら中山道までのアプローチの遠さやら諸々考えるに、1日の街道部分の歩行距離は前回の15㌔くらいを上限にするのが良さそうだ(多くの人は1日20㌔を目安にされているようだ)。

草津宿から守山宿は1里半(5.4km)で、守山宿から武佐宿までは3里半(15.9km)ある。5.4kmでは勿体ないし、21.3kmでは長すぎる。今回は、守山宿から3㌔ほど先の野洲まで歩く。2025年4月1日。

江戸へ向かうのに東海道を行くか、中山道を行くか。距離で言えば東海道の方が40kmほど短い。加えて、内陸部を通る中山道は道が険しいし、冬は寒い。しかし、東海道には川止めのリスクがある。江戸末期、第14代将軍徳川家茂に嫁した和宮は中山道を下っている。

旧綣(へそ)村の大宝公園に芭蕉の句碑がある。

へそむらの まだ麦青し春のくれ

大宝公園に隣接して大宝神社がある。「大宝律令」の「大宝」だと思ったら、創建が大宝元(701)年だという。歴史というのはおもしろい。

守山宿に近い今宿の一里塚は滋賀県内で現存する唯一の一里塚である。

日本橋より128里目。

南塚が残っていて、塚木の榎は昭和の中頃に枯れたあと脇芽が育った二代目のもの。

広重画、守山宿。

守山の宿並の街道沿いに境川(吉川、守山川)が流れている。遠景は三上山。

写真は境川にかかる土橋を写したもので、中山道と境川は交差している。したがって、街道沿いに川はない。また、ここからは三上山は見えていない。

本陣があったと推定されている場所の近くに東門院がある。

比叡山延暦寺の鬼門にあたる当方を守護するために東門院が建立され、「比叡山を守る寺」から守山寺と名付けられ、守山の語源になった。

朝鮮通信使の宿舎になった場所である。

守山宿は宿場の雰囲気をよくとどめている。

宇野本家酒造跡。ここは第75代内閣総理大臣宇野宗佑さんの実家。

「京立ち守山泊まり」と言われ、守山宿は京都から東に下る旅人の最初の宿泊地であった。

三条大橋から守山宿まで8里。「男十里 女九里」という言葉があって、江戸時代の旅人は1日に40kmほどを歩いていたようだ。40kmを伊能忠敬の歩幅で歩くと6万歩近くになる。このペースで2週間ほど歩き続けると、江戸に着く。

恐ろしいほどに健脚である。

大名行列というとスローペースのイメージがある。実際の参勤交代では、1日に40~43kmで歩いていたという。たいへんな苦行であったに違いない。

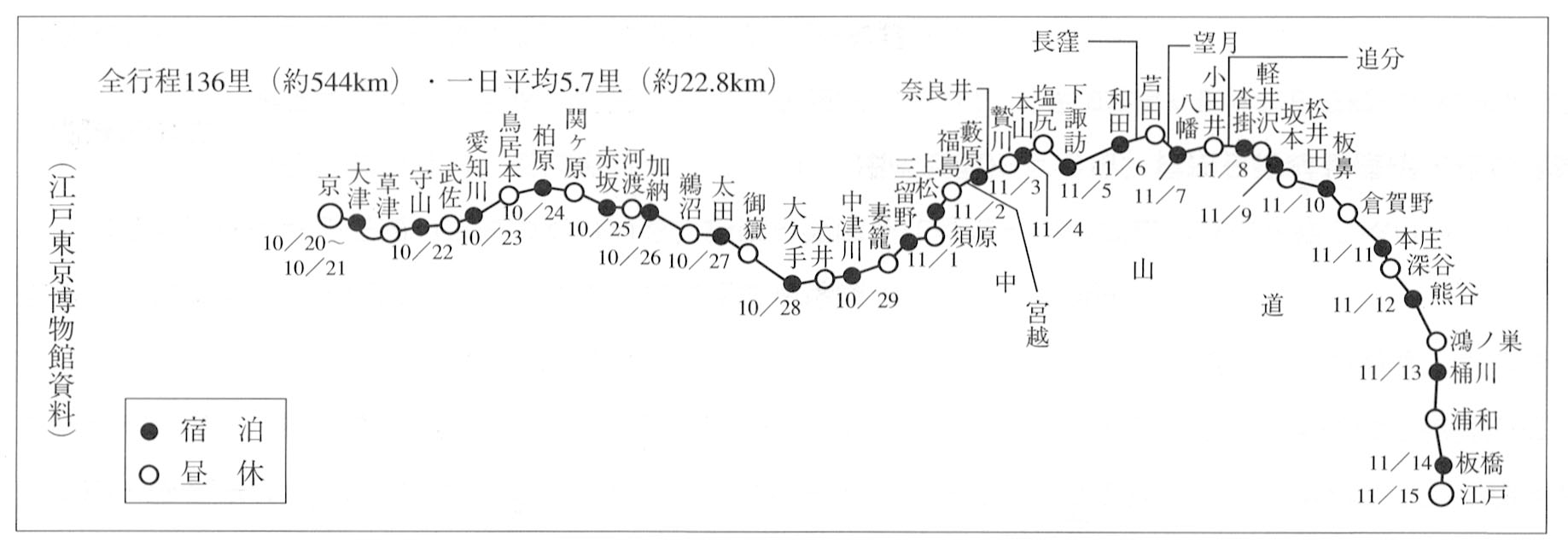

和宮降嫁の東下は、24泊25日であったらしい。一般の旅よりも10日ほど多く要している。

1861(文久元)年10月20日の辰刻(午前8時)に桂宮邸を出発して、その日は京泊まり。

10月21日は大津宿に泊まり、22日は草津宿で昼食をとって守山宿に泊まっている。

参勤交代の大名行列といえば加賀藩の屏風図が有名で、100万石の大藩ゆえに人数も多い。多い時で4000人、少ない時でも2000人あったという。

和宮の嫁入り行列は、その比ではない。

長野県の『県史通史』によると、

和宮一行の江戸下りの道は、翌文久元年(万延二年)四月には正式に中山道経由と決定し、同年八月には通行の日程・宿泊地などが発表され、老中久世広周から諸大名に道中筋の警衛(けいえい)が割りあてられた。一行の総人数は、京都がたが和宮・実母観行院(かんぎょういん)・大納言中山忠能(ただよし)以下一万人、江戸がたが京都所司代酒井忠義の総御用掛り以下一万五〇〇〇人の随員、通し雇い人足が四〇〇〇人にのぼった。このように多人数となったため、一行が一宿を通過するには前々日・前日・当日・翌日と都合四日を必要とした。

和宮の本隊(3番目の隊)が守山宿に泊まった日、最初の隊は柏原宿に、2番目の隊は愛知川宿に、最終の隊は大津宿にいたことになる。

参勤交代のことを思った。

和宮一行の江戸下りの通行日程や宿泊地は8月に発表されている。宿舎は2カ月前までに「予約」されていたわけだ。

1000人ほどの参勤交代だって、宿の手配は大変だったに違いない。東海道で6日間の川止めにあったとしよう。川向こうの先にある宿場への連絡手段がない。「予約」の取り直しは、その役にあたった者にとって一大事だ。運悪く、川止めの最終日に別の大名の一行500人が予定通りにやって来たとしたら……。両大名一行の宿はどうなるのだろう。

歴史を見る目が変わりそうだ。