今回は鳥居本宿から柏原宿まで歩いた2025年5月13日のたびの醒井宿~柏原宿 (1里半 6.0km)部分。

米原市梓区に松並木が保存されている。

柏原宿の西口辺りには楓並木があった。

西見付跡に「九里半街道」の説明板があった。

「中山道関ヶ原宿と番場宿の間は、九里半街道とも呼ばれた。木曽・揖斐・長良三川の水運荷物は、牧田川養老三湊に陸揚げされ、関ヶ原宿から中山道に入り番場宿で、船積の米原湊道へ進む。牧田から米原湊までの行程は九里半あった。関ヶ原・今須・柏原・醒井・番場の五宿は、この積荷で、六、七軒と問屋場が多かった。」

鳥居本宿の問屋場は1軒だが、番場宿は6軒。写真のような「問屋場跡」の表示が一般住宅の敷地にあった。

醒井宿の問屋場は7軒。その1つが「醒井宿資料館」として保存されていた。

柏原宿の問屋場は6軒、今須宿が7軒、関ヶ原宿は8軒。たしかに多い。

柏原宿の場合、6軒の問屋は東西3軒ずつに分かれ、10日交代で勤めた。

復元された柏原の一里塚。江戸日本橋より115里目。

本陣跡。和宮降嫁の宿泊の際に建て直された。和宮の夫である第14代将軍徳川家茂は、第二次長州征伐の途上、この本陣に宿泊した。

旅籠跡。

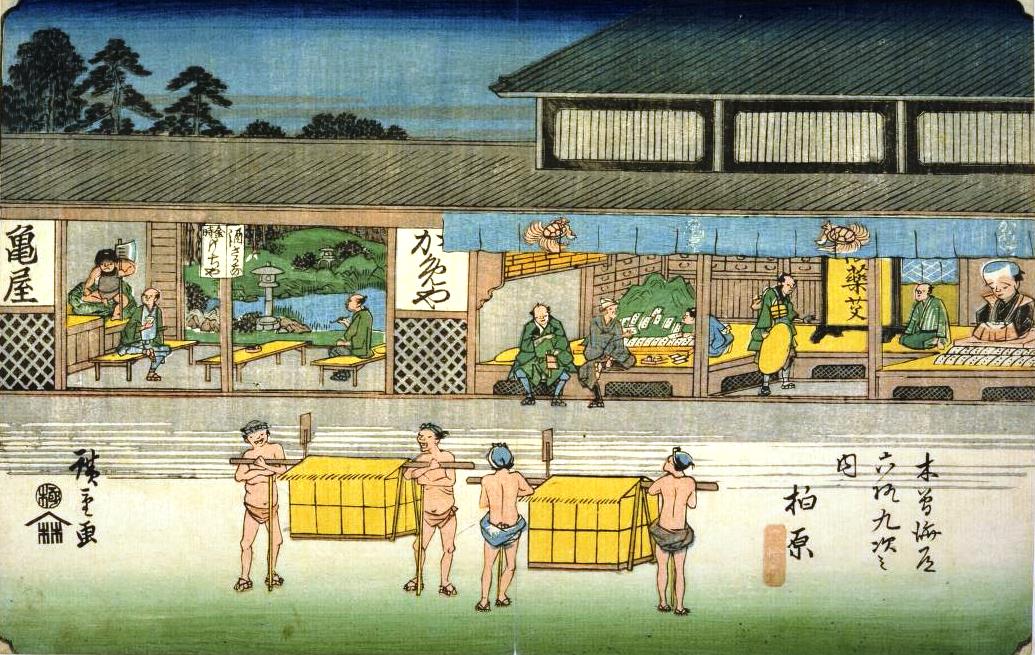

広重画「柏原宿」。

「伊吹艾(もぐさ)」を商う伊吹堂亀屋左京店。右端の福助人形の横に番頭、伊吹山模型前に手代が居て、客と応対している。左は茶屋を兼業し、金時人形と庭園が見える。

伊吹堂亀屋左京店は、創業1661(寛文元)年の伊吹艾店。伊吹山から産出するヨモギを原料にした艾が中山道有数の宿場名物であった。今も同じ建物で伊吹堂の名で艾屋を続け、福助人形や庭園も現存している。