米原を拠点にしての1泊2日のたびの第2日は、柏原宿から垂井宿までの13.1kmを歩く。2025年5月14日。

柏原宿~今須宿 1里(3.3km)

今須宿~関ヶ原宿 1里(4.1km)

関ヶ原宿~垂井宿 1里14町(5.7km)

今回は柏原宿~今須宿部分。

柏原宿東見付手前の八幡神社で伊吹山の雄姿を愛でつつ、芭蕉と伊吹山の縁をたどった。

案内板には次のようにある。

芭蕉と伊吹山

松尾芭蕉は、柏原宿を三回西から東へ通っている。三回目のあと大垣の句会で詠んだ、伊吹山の句碑が、清滝の入口にある。

「奥の細道」では、伊吹山麓の北国脇往還を関ヶ原へと通った。

そのときも伊吹山の句を残している。

その句碑は、すぐ後ろ神社境内、松の木の下にある。

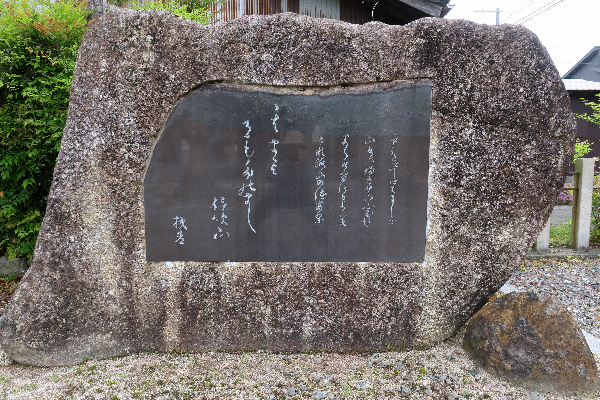

句碑の説明板。

芭蕉(桃青)の句文碑

戸を開けはにしに

山有いふきといふ花にも

よらす雪にもよらす只

これ孤山の徳あり其まゝよ

月もたのまし

伊吹山

桃青

(遺墨模写)芭蕉は、元禄二年(一六八九) 敦賀から「奥の細道」結びの地大垣へ、伊吹山を左手に見ながら北国脇往還を歩いた。

そのあと、大垣の門人高岡斜嶺邸の句会で、この句文を残している。

その席で伊吹山は、花や雪や月の借景がなくても、ただ単に聳立する孤山としてだけで、立派に眺め賞し得る山容を備えていると褒めている。そして言外に句会の主人斜嶺の人柄は、伊吹山のようだと述べた。

この句碑は、ほかに旧山東町朝日と大垣埼玉県・栃木県の四力所にある。

「そのままよ月も頼まじ伊吹山」は1689(元禄2)年の作。

「清滝の入口にある」と案内板に書かれていた句は、1691(元禄4)年初冬のもの。

「折々に伊吹を見ては冬籠り」

JR東海道本線野瀬踏切を渡ってしばらく行くと、カエデ並木がある。

その先が近江と美濃の国境である。いまは滋賀県と岐阜県の県境になっている。

国境の長久寺村は近江側20軒、美濃側5軒の集落で、近江側は近江なまりで銀が流通し、美濃側は美濃なまりで金が流通していたそうだ。

国境は1尺5寸の小溝で、近江側に旅籠かめや、美濃側に旅籠両国屋があって、寝ながらに話ができた。「寝物語の里」の所以である。

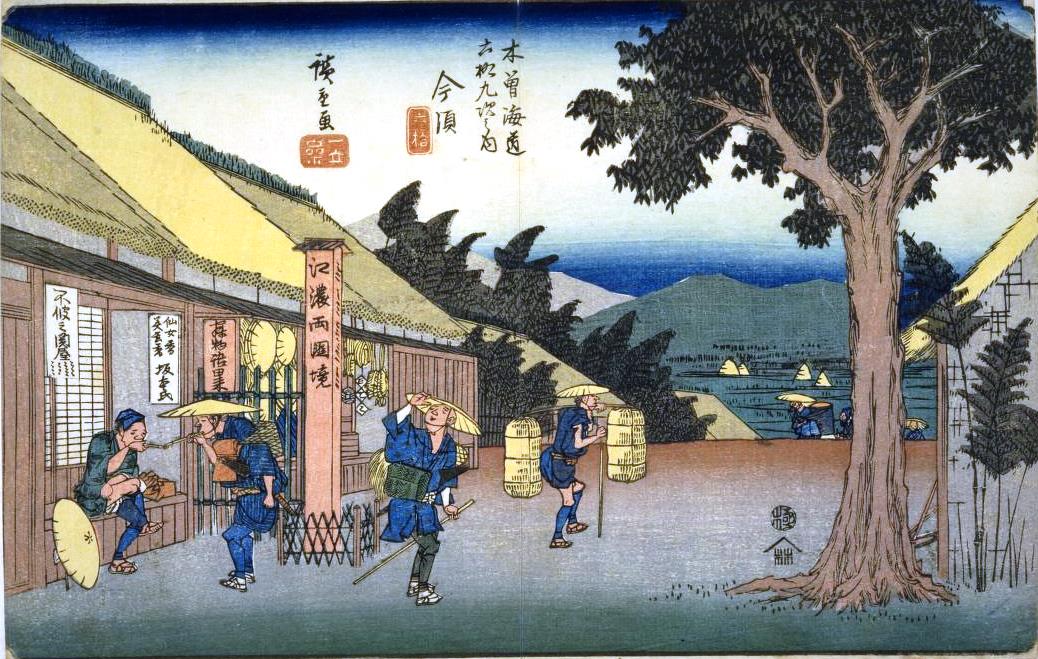

広重画「今須」

広重は今須として国境を描いた。近江側の茶屋近江屋と美濃側の茶屋両国屋の間に「江濃両国境」と記された榜示杭がある。

国境の美濃側に、芭蕉の句碑がある。

「正月も美濃と近江や閏月」

野ざらし紀行の芭蕉が寝物語の里を通過する際に詠んだ句ということになっている。曖昧な言いまわしだが、『野ざらし紀行』にはこの句がなく、芭蕉の句ということ自体に疑念があるようだ。

今須宿の街並み。

この地を治めた長江氏は年貢の取り立てには大桝を、米の貸し付けには小桝をと、「異桝」を用いた。この「異桝」が「今須」の地名由来となっている。

今須宿に7軒あった問屋場の1つ。美濃16宿の中で当時のまま現存するのは、この山崎家のみである。1820(文政3)年築の建物には、永楽通宝の軒丸瓦がある。